Regresemos a la prosa ascética y diáfana de Azorín:

“La diligencia que subía todas las noches a la vieja ciudad por la cuesta del río, allá por donde están las tenerías, a lo largo de la alameda, ya hace años que ha dejado de correr. Ahora han hecho una estación; el tren se detiene, también por la noche, pero lejos de la alameda y el puente viejo, al otro lado de la población”.

Una vieja estampa, al tiempo realista e idealizada, en torno a las viejas ciudades castellanas, de una u otra meseta, en los albores del siglo pasado.

La pregunta se hace obligada: ¿De qué ciudad se trata? Las opiniones florecen por doquier. Las gentes de la ribera del Henares, donde sembró “avena loca” el arcipreste enamoradizo, aventuran los nombres de alguna de las poblaciones asentadas en su entorno: Sigüenza, Jadraque, Guadalajara… Sin duda las azorinianas palabras pueden ser aplicadas a muchos de los caseríos serpenteados por el inmutable correr del río, premiados en su tiempo con la avanzada modernidad del ferrocarril.

Al espigar otros gustosos pasajes de Azorín, de asombrosa claridad narrativa, descubrimos como menciona distintos topónimos para nombrar el lugar donde acaso ocurriera, o pudiera ocurrir, lo que en el texto se relata. Así, al recrear, con sentidos primores, la atávica liturgia de una corrida de toros, incluida en los festejos veraniegos de un terruño castellano, él mismo se pregunta: “Qué pueblo es?”. Y con voluntaria ambigüedad, confiesa: “Vaciamadrid, Jadraque, Pinto, Córcoles”. Todos o ninguno. Cualquiera de ellos puede ser el elegido; al fin y al cabo, solo son nombres, a modo de ejemplo, en los cuales hace habitar la identidad y el alma de Castilla.

A renglón seguido, con sutiles rasgos impresionistas, desmenuza el brillante y popular entorno de ocio y de alegría:

“La siega ha sido hecha; todo el campo está de un color amarillento, ocre. Llega la fiesta del patrón. En la plaza Mayor han cercado las bocacalles con recias talanqueras y carromatos; llamean los cubrecamas rojos, encendidos, en los balcones. Se va a celebrar la corrida. Todos los mozos del pueblo se hallan congregados aquí; tiene los carrillos tostados y bermejos. En las ventanas asoman beldades aldeanas, algunas redondas de faz, con las dos crenchas de pelo lucientes, achatadas; otras de cara fina, aguileña y ojos verdes, de un transparente, maravilloso verde; mozas que, en medio de esa rudeza, de esa tosquedad del ambiente, tienen una delicadeza y señorío de ademanes, una melancolía, que nos hacen soñar un momento profundamente”.

Una anécdota significativa. Un día de verano de 1905, Azorín rinde visita al ilustre Pérez Galdós en su residencia santanderina. Ante la azul bahía de la ciudad, allegados y amigos recuerdan, en animada y vespertina tertulia, las raíces de los pueblos castellanos, aludiendo entre otros a Atienza y Brihuega. Azorín anota el ir y el venir de las conversaciones:

“Pueblos de vetustos callejones, de callejuelas retorcidas, de olmedas y saucedas, donde pasean solitarios los clérigos; de tiendecillas oscuras; de portaladas nobles con blasones de piedras; de niñas silenciosas que asoman tras los cristales cuando resuenan pasos”.

La grata evocación de las tierras adentro, tan cerca y tan lejos del mar, suscita en los contertulios una grácil ensoñación:

“Hay un reposo, un recogimiento y una religiosidad profundos en el aire. Todos callamos. Y la sirena de un vapor, que marcha a la inmensidad, retumba con un largo plañido”.

El impagable filósofo José Ortega y Gasset, amigo de Azorín, desde su domicilio estival seguntino de la calle de san Roque, emprende años más tarde un “viaje sentimental, sobre una mula torda de altas orejas inquietas”, por las veredas y trochas de la serranía de Guadalajara, “la tierra muy roja que el Cid cabalgó”. Sigüenza, Alcuneza, Horna, Henares arriba; la sierra Ministra, Miedes, Atienza. Sigamos su entusiasta y conocido decir:

“Al volver atrás la mirada, Sigüenza, la viejísima ciudad episcopal, aparece rampando por una ancha ladera. En lo más alto el castillo lleno de heridas con sus paredones blancos y unas torrecillas cuadradas, cubiertas por un airoso casquete. En el centro del caserío se incorpora la catedral del siglo XII”.

Y prosigue:

“La catedral de Sigüenza, toda oliveña y rosa a la hora del amanecer, parece sobre la tierra quebrada, tormentosa, un bajel secular que llega bogando hacia mí en el viril castizo de su tabernáculo”.

El recuerdo de tan tentador escenario, llevará a Ortega a afirmar, algún tiempo después:

“La catedral de Sigüenza es contemporánea del venerable cantar de Mío Cid; mientras la hermana de piedra se alzaba sillar a sillar, el poema hermano organizaba sus broncos miembros, verso a verso, compuestos en recio ritmo de paso de andar. Ambos son hijos de una misma espiritualidad atenida a lo que se ve y a lo que se palpa. Ambas, religión y poesía, son aquí grávidas, serenas y afirmadoras de este mundo… La religión y la poesía no pretenden suplantar esta vida. La religión y la poesía son para la vida”.

La inesperada y brusca visión de una fortaleza, enriscada en la arista leve del horizonte, engalana la escritura de Ortega y Gasset:

“Este es el castillo de Atienza: florece en lo alto, sobre otro natural, que hacen las rocas, en súbita exclamación sobre la tierra pobre. ¡Atienza, la peña muy fuerte¡, dice el cantor del Cid; y ,luego, con vaga melancolía: ¡Atienza, las torres que los moros han¡; El elevado cimiento de piedra tiene la forma de una barca, en cuya proa de carabela se leva el resto de la torre. Todo ello ve de muchas leguas a la redonda, bogando incesantemente entre el cielo y la tierra”.

El caminar de Ortega por estos predios le conduce hasta otro baluarte de aristocráticos retumbos:

“Castillo de Jadraque. Otra vez sequedad y tierra lívida y roja. Un cono abrupto, de vertientes casi verticales y, en equilibrio sobre la cúspide, la mole agresiva desafiando el contorno. Enormes ademanes, gestos gigantescos, sumergidos en el trasfondo de la memoria”.

Eterna dialéctica orteguiana sobre el recuerdo de dos castillos de estas altas tierras. El de Atienza, de raíces árabes; el de Jadraque, rehecho en el señorial siglo XV.

Javier Davara

Profesor Emérito de la Universidad Complutense de Madrid

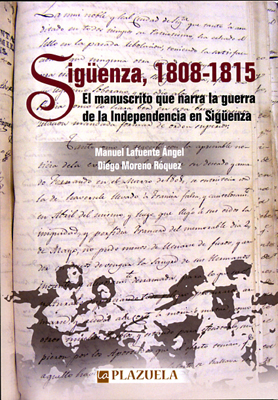

Imagen: Fermín Santos. Vista de Sigüenza. (Del libro “Pintores en Sigüenza, 2007)