Las plantas con flores hacen su aparición en el Cretácico, desarrollándose y multiplicándose gracias a su asociación con los insectos. Las abejas fueron inicialmente avispas carnívoras, tras la aparición de las Fanerógamas cambian su sistema de alimentación, fue hace unos 100 millones de años cuando evolucionaron y aprendieron a alimentarse del polen y del néctar de las flores. Su vida de forma solitaria e individual se transforma en colonial y social en el Mioceno, mucho antes de la aparición del hombre en la Tierra. En las resinas fósiles de ámbar del Báltico aparece fosilizado un enjambre de abejas. Por tanto, cuando aparece el hombre, ya llevan las abejas millones de años produciendo miel, que es el único edulcorante puro y natural de que disponía el ser humano.

Melittosphex burmensis, la abeja fósil más antigua, en ámbar. Cretácico. Birmania, hace 100 millones de años.

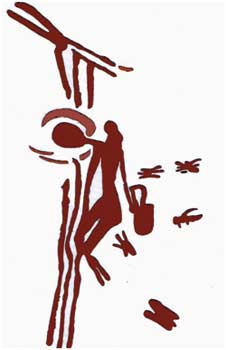

En el Paleolítico, el hombre vive de lo que recoge de la naturaleza, caza y pesca, conoce las abejas y captura su miel. En la Cueva de la Araña, Bicorp (Valencia), se puede admirar la escena de la recolección de miel por un hombre y una mujer prehistóricos, en la parte superior se ve a una mujer que ha alcanzado el nido de abejas y recoge los panales de miel, portando una vasija en su mano derecha donde los guarda, a su alrededor revolotean las abejas, a mitad de la escala se halla un hombre que trepa por ella con otro recipiente. Fechado en la época del Mesolítico (10.000 a 6.000 años a.C.). En el Neolítico se fabricaba cerveza de escanda y de cebada, con levadura silvestre y miel. Las trepanaciones craneales que se practican durante la Edad del Bronce, sólo eran posibles por medio del propóleo de las abejas, debido a sus potentes principios analgésicos y antibióticos.

Cueva de la Araña, Bicorp (Valencia). Imagen idealizada.

En Egipto, según Heródoto, los animales que se ofrecían en sacrificio se rellenaban con un amasado de miel, harina, higos, pasas y plantas aromáticas. A las mujeres se les suministraba después del parto pan impregnado con miel, para favorecer la secreción de leche materna, y a los niños recién nacidos se les daba leche con miel. En un papiro egipcio se relata lo bueno que es tomar la miel con la leche: “…bebiéndola antes de salir el sol, y se sentirá una sensación divina en el corazón”. De aquí viene la costumbre que existía en España citada por Cervantes en “La Señora Cornelia” de poner un poco de miel en los labios de los recién nacidos: “Todo el tiempo en que esto pasó le entretuvo el ama en paladear al niño con miel”. La miel tiene propiedades y virtudes curativas que los egipcios transmitieron a otros países. En un papiro egipcio del año 1.550 a.C. sito en la Biblioteca Universitaria de Leipzig, se relatan los remedios que se usan contra las enfermedades, en los que figura la miel como principal principio activo, por ejemplo, para curar las heridas de las piernas se prepara un ungüento de sesos de angula mezclados con miel.

En el Palacio de Sardanápalo, Nínive, hay un bajorrelieve en el que se ve a una mujer como alimenta a un niño mediante una varilla que introduce en una botella de cuello largo, alimento formado por leche, miel y mantequilla, usado en esa época para alimentar a los niños. En España, la bebida preferida por los Celtíberos era vino mezclado con miel, así lo relata Diodoro de Sicilia: “Son esmerados en la elegancia y opulencia de la mesa, su comida es abundante y compuesta de carnes variadas, y como bebida toman vino con miel”. El pueblo Tartesso, localizado en el suroeste de la península ibérica, cuyo origen data del año 1.200 a.C., fue el primero que desarrolló la apicultura en la península. Marco Juniano Justino en sus “Epítome” nos dice: “Los bosques de los Tartessos fueron habitados por los Curetes, cuyo rey, el antiquísimo Gárgoris, fue el primero que descubrió el aprovechamiento de la miel”.

Antonio Nicolás Ochaíta

Asociación de Amigos del Centro y Museo Apícola de Sigüenza